クラシコム(≒北欧、暮らしの道具店)はなぜ成長し続けるのでしょうか。

あるいはどこまで成長し続けるのでしょうか。

この問いはクラシコムを見守ってくださる多くの方から幾度となく投げかけられてきた問いであり、自らも本当のところはどうなのか十分に理解できていない、あるいは理解はできているがうまく説明できてこなかった部分なのかもしれません。

であるが故に、年商が5億円くらいの時も、10億円くらいの時も、そして100億円が視野に入った今でも「さすがにもう成長の限界がくるのではないか」と言われ続けていますし、私もそれに対して十分反論することができてきませんでした。

ただその時その時で自分としてはなんだかまだまだ成長しそうな肌感覚があり、そして振り返ればずっと成長し続けています。直近10年でみると10倍の成長が実現しています。

タイムマシンに乗って10年前の過去に戻って、当時の自分にビジネスが10年後10倍になっていると言ってもにわかには信じなかったのではないでしょうか。

同様に現時点で10年後に現在の10倍(1000億弱)の規模まで成長することを根拠を持って期待することは難しいです。

クラシコムは創業から現在に至るまでなんとしてもある規模まで成長しようと志して経営をしてきた会社ではありません。それでも約20年にわたって毎年高い成長を維持できていることを考えると、そこに成長戦略があるというよりは、私たちが私たちらしくあろうとする営みの中に、成長につながる「法則性」があるのではないかと考えるようになりました。

つまり自分たちで考えた「〇〇戦略」があるというよりは、結果的に成長の背景にある「〇〇法則」のようなものに、時に意識的に、時に無意識に則って活動していたことで、結果的に「成長してしまう」ことを宿命づけられた活動体だと言えるのではないでしょうか。

そこで私は事業経営者というよりは自然科学者が所与の自然環境を観察し、分析し、そこに普遍的な物理法則を見出すようなスタンスで改めて観察し分析してみることにしました。

そうすると今までバラバラに説明してきた色々なことを一つの普遍的(少なくともクラシコムにおいては)な法則を見出すことができたと言っても良いのではないかという発見が得られました。

本稿は一旦それをまとめてアウトプットすることを目的として執筆しています。

INDEX

- 1. G=MC²

- 1.1. これが戦略ではなく法則だと表現するのはなぜか

- 1.2. G=MC²とは何か

- 1.3. MC²がもたらした副次的な効果としてのユーザーのマルチエイジ(MA)化

- 2. MC²がもたらす3つの拡張²

- 2.1. マルチカテゴリ化がもたらすTAM拡張

- 2.2. マルチチャネル化がもたらすSAM拡張

- 2.3. マルチエイジ化がもたらすSOM拡張

- 3. MC²×MAをシングルブランド(SB)で強力に束ねられていることによる卓越性

- 4. Gの法則からUGの法則(仮)ーMC²からMC³へ

- 4.1. UG=MC³

- 4.2. UG2=MB(MC²)

- 4.3. UG3=MB(MC³)

- 5. 終わりに

1. G=MC²

結論から書くとクラシコムの成長(Growth)は、顧客接点のマルチチャネル(Multi Channel)化と、提供価値のマルチカテゴリ(Multi Category)化を推し進めてきたことによって結果的に実現していると整理できると考えています。

Growth=Multi Channel × Multi Category、それっぽく記述すると「G=MC²」というのが本稿の結論です。

数学的には全く間違った記述であるでしょうし、アインシュタインの有名な方程式「E=MC²」のパロディのような記述をしてしまうある種の厨二心は笑ってご容赦いただきたいのですが、以降でこのクラシコム成長の法則としてこの結論に至った背景を丁寧に説明していきたいと思います。

1.1. これが戦略ではなく法則だと表現するのはなぜか

これまでこれに近いことを「成長戦略」として外部に説明してくることはあったのですが、自分で説明していてもずっとしっくりこない感じがありました。

なぜならクラシコムは営利企業としての経済合理性を重んじるが故に「成長」に対しても意欲的な会社ではありますが、そうであるのは「営利企業」として始めている以上「経済合理性」と真摯に向き合うことを「倫理的」に「審美的」に価値の高いことであると考えているからですし、「成長」そのものを目的にしたことがなかったからです。

戦略は目的を達成するために導き出されるものであり、「成長」を目的としたことがない以上、成長したという結果を観察して導き出されるものは「戦略」ではなく「法則」だと言わざるを得ません。

顧客接点のマルチチャネル(Multi Channel)化と、提供価値のマルチカテゴリ(Multi Category)化についても、規模拡大のためにやってきたというよりは、ブランドの世界観を社会にどう広く深くインテグレートできるかという課題や、深い関係性を築いた顧客のより広い課題に対応してきた結果としてある意味自然にそのような形に進化してきたと言えます。

であるならば、これを遡及的に捉え直して「戦略」でしたとあたかも狙っていたかのように説明するのは若干の気恥ずかしさを感じます。実際のところは前述のようにありたい姿を実現するための真摯な活動が結果的にもたらした要素であり、自然科学者のように目の前にある状況を「観察」した結果として、一定の普遍性のある法則を「発見」できたと説明する方が誠実なのではないかと思うようになりました。

そしてこれが「法則」として意識できたからこそ、ここからの私たちにとっては「法則」に則った「戦略」的な取り組みとも説明することが可能だろうとも思います。

1.2. G=MC²とは何か

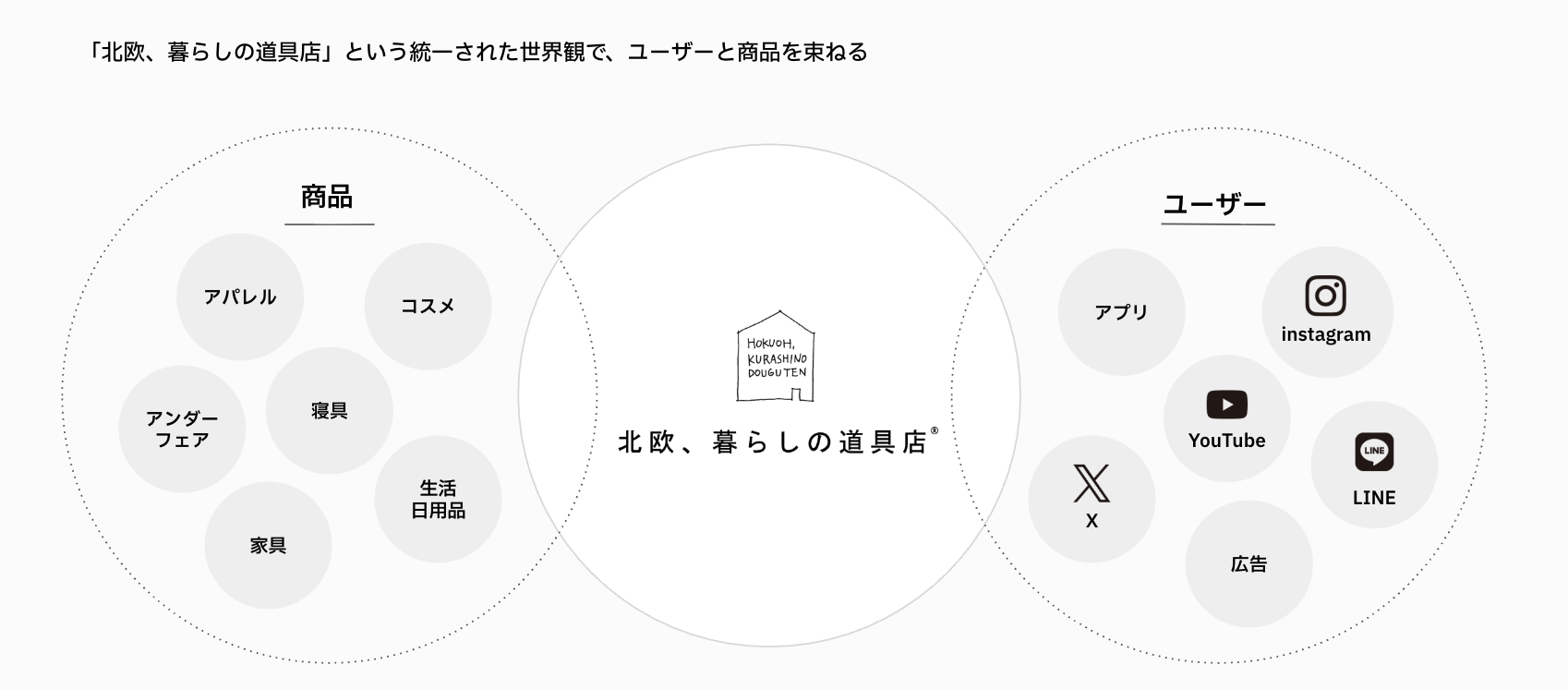

クラシコムのビジネスの規模的な成長(G)は常に、顧客接点が増えること(マルチチャネル化が進むこと)と、提供する商品やサービスのつまりは提供価値のカテゴリが拡張すること(マルチカテゴリ化が進むこと)と相関して進捗してきました。

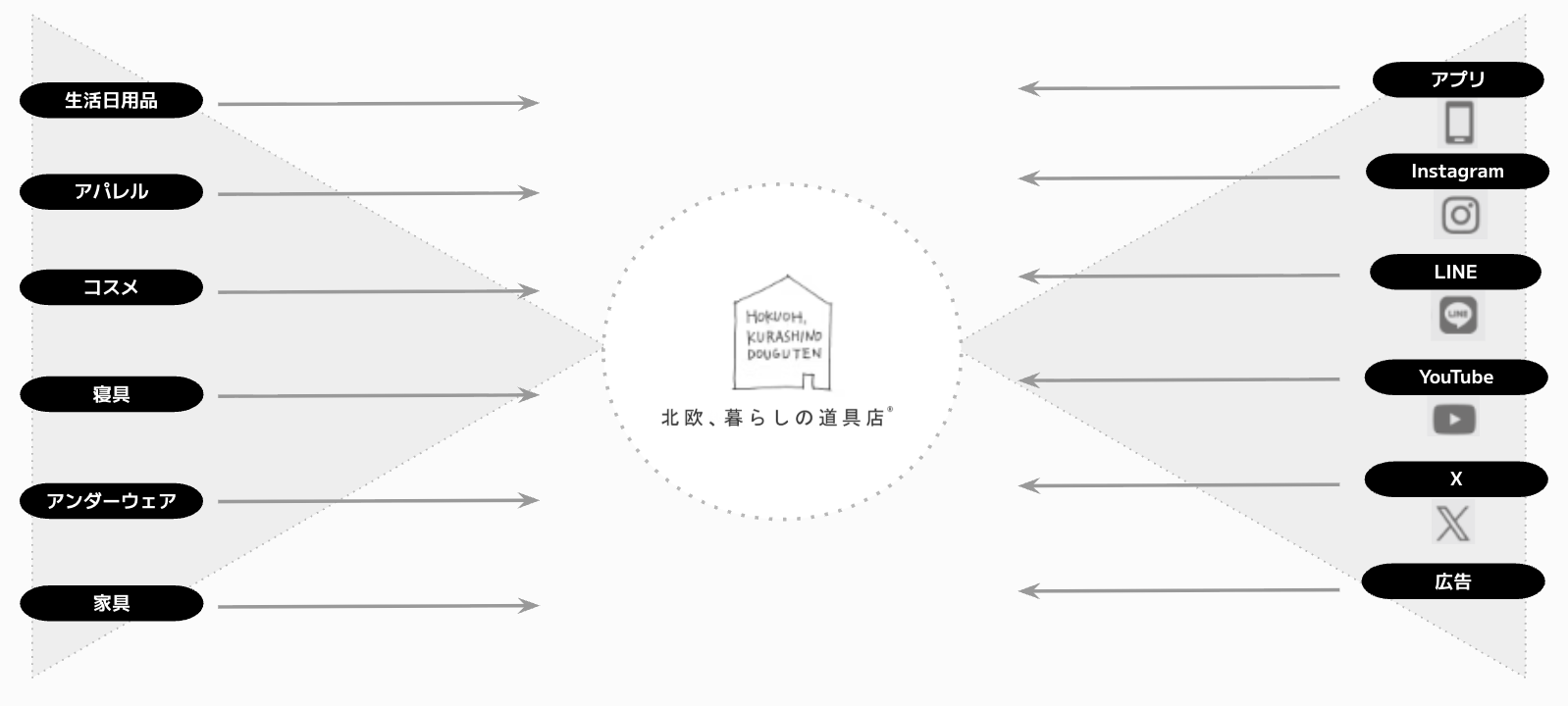

例えば10年前、私たちの主要な顧客接点はtwitter(現X)、Facebook、InstagramなどのSNS、メルマガ、そしてWEBサイトでした。10年後の現在、それにLINE(友達100万超)、YouTube(登録者100万超)、ポッドキャスト(フォロワー総数約20万)、アプリ(約500万DL)が加わり、10年前にはほぼゼロだった広告についても、年間10億円を超える投資が行われるようにもなっており、圧倒的にチャネルのマルチ化が進んだことが成長を加速する強力な要因となりました。

また提供価値についても、10年前はいわゆるメーカーやインポーターからの「仕入」によって調達した日用品やキッチン雑貨、インテリアなどいわゆる「雑貨」というカテゴリのみの取り扱いでした。創業時などはサービス名の通り、北欧のヴィンテージ食器という極めて狭いカテゴリにフォーカスして始めていました。

現在ではこれにアパレル、コスメ、アンダーウェア、家具など幅広いカテゴリが加わり、オリジナル企画の商品の売り上げが売り上げの過半数を超えている状況となっています。また北欧、暮らしの道具店の培ってきたケイパビリティをブランディングソリューションとして他社に提供する事業も直近10年で確立しており、まさに提供価値のマルチ化が進行し、それによって規模的な成長が実現したと言えます。

この成長の過程を観察、分析した結果として、私たちが顧客とより広く深く結びつくために取り組んできた顧客接点のマルチ化と、顧客の課題をより広範に解決することを目指して取り組んできた提供価値のマルチ化というのがクラシコムの成長(G)に則った取り組みだったために成長できたということではないかと考えています。

1.3. MC²がもたらした副次的な効果としてのユーザーのマルチエイジ(MA)化

マルチチャネル化、マルチカテゴリ化が一定以上に進捗すると、カバレッジできる領域と解決可能な顧客課題の種類が拡張します。そのことはカバレッジできるユーザー属性の拡張にダイレクトにつながることになりました。

10年前には利用者の大半が3、40代の女性が利用者の中心だったところから、引き続き女性の利用者が多いものの、年代的には20代から70代、80代までにユーザー層が広がり、特に人口動態的にも割合の高い60代以上のユーザーがここ数年急増している状況です。

元々特定の年代や性別をターゲットにするような考え方はなく、価値観や美意識を共有する全ての方に向けて届けたいと考えてきましたが、MC²の進展によって特別な施策を講じることなく結果的にユーザーのマルチエイジ化が実現したと言えます。

重要なのはマルチエイジ化を目指してマルチエイジ戦略を実行したからそれが実現したわけでなく、自らが実現したいサービスのあり方を追求した結果としてMC²が進展し、その結果、もしくは必然としてマルチエイジ(MA)化が進んだのです。

そしてマルチエイジ(MA)化は潜在顧客層の拡大につながり、結果的に直近の成長において大きな推進力となって貢献しています。

2. MC²がもたらす3つの拡張

この項目ではMC²とそれに伴うマルチエイジ化(MA)が具体的にどんな相関関係で事業規模の成長に直結すると言えるのかを詳しく説明していきたいと思います。

2.1. マルチカテゴリ化がもたらすTAM拡張

提供価値のマルチカテゴリ化を進めるということは、複数の異なるマーケットに同時にアクセスが可能になるということです。衣料品市場、インテリア市場、美容市場、またBtoBの広告市場のようにクラシコムは提供価値のマルチカテゴリ化を推し進めてきたことで、アクセス可能な市場つまりTAM(Total Addressable Market)が拡張し続けてきた歴史があります。

2.2. マルチチャネル化がもたらすSAM拡張

クラシコムはマルチチャネル化によってインターネット上のプラットフォームを中心に顧客接点チャネルを増やし大きく育ててきました。

これによって、接点を持てる人の数、接触頻度、接触できるシーン(例えばリビングでテレビで動画を見る、車を運転しながら音声コンテンツに触れる、電車で移動中に記事を読むなどのそれぞれのシーン)のバリエーションを増やすことにつながりました。

これはSAM(Serviceable Available Market)の拡張が起こり続けてきたことを意味します。つまり提供価値のマルチ化で単にアクセスできる市場(TAM)が増えただけでなく、そこにいるどのくらい多くの人に、どのくらい高い頻度で深く影響を与えられるかの可能性が拡張し続けてきたということです。

さらに今後テレビCMを継続的に出稿する、リアルなお店を展開するなどしてインターネットに止まらない自分たちにあったチャネルを開発していくなどができれば、さらにアプローチ可能な人数、アプローチ頻度、アプローチ可能なシーンが増加し、さらなるSAMの拡張が期待されます。

2.3. マルチエイジ化がもたらすSOM拡張

前述したG=MC²に沿った取り組みを継続してきた結果、必然としてのユーザーのマルチエイジ化は、商品の購入やサービスの導入を見込める想定顧客層の拡張をもたらしました。

特に近年高齢化が進む日本における人口構成比の高い、50代、60代、70代の顧客から急速に支持を集めることによって、想定顧客層が拡大し、結果的に我々の能力や資源で獲得し得る潜在顧客層の想定が大きく拡張しました。

これは言い換えればSOM(Serviceable Obtainable Market)が拡張し続けてきたと言えます。

このようにG=MC²の法則に則った活動を継続した結果として、TAM/SAM/SOMが漸進的に拡張し、結果としてその上で展開するクラシコムのビジネスも特段の無理をすることなく、まさに物理法則に導かれるように漸進的に拡張してきた歴史であるとも言えるのだなと思います。

3. MC²×MAをシングルブランド(SB)で強力に束ねられていることによる卓越性

MC²およびその取り組みから副次的に実現するMAがTAM/SAM/SOMを拡張する効果があるため、多くのブランドや企業がそれを目指した取り組みを積み重ねてきました。

しかし異なる市場や異なるターゲット層にアクセスするために多くの場合、新規事業やM&Aを通じてそれぞれ異なるブランドを立ち上げるマルチブランド化(MA)することが必要になります。そしてブランドポートフォリオ全体としての成長を目指すのが一般的によく見る姿だと思います。

なぜなら異なる商品カテゴリ、異なる属性の顧客層に一貫したブランド価値を表現しながら、魅力的かつ有用な商品やサービスを提供し続けることは極めて難易度が高いからに他なりません。

結果的にブランドイメージが毀損したり、希薄化してしまったり、ブランドイメージを守ることにこだわりすぎて商品やサービスの魅力や有用性が下がったりすることも多いのではないでしょうか。

クラシコムは一貫しつつも多様な商品カテゴリや多様なユーザー属性を受け入れるタイトすぎない世界観を生み出し、それを強固に醸成し続けるための機能する組織を作り上げ、幅広い内製ケイパビリティを獲得してくることによってシングルブランドでMC²×MAを実現することができています。

このことによって新たな商品カテゴリを新たな市場に投入する場合にも、事前に既存の顧客と対話を重ね、実証実験を行い、実証実験を行ったその同じ場所で本格的な投入が可能になります。

この間、新ブランドの立ち上げや、新しい組織の立ち上げも、M&Aも、新しいブランドのための新しい顧客の積み上げも必要なく、ただ顧客としっかり対話して良い商品を作り、十分に裏どりをした上で商品ラインに加えるだけで市場や想定顧客層を拡張することができます。

この対象市場を拡張し、想定顧客層を拡張するという難事が、とてもシームレスにリスク低く行えてしまうことはクラシコムがシングルブランド(SB)で展開していることによるところが大きいと考えています。

そしてMC²×MAをシングルブランド(SB)で実現することの難しさこそ強力な参入障壁として我々のビジネスを守っているとも言えるのではないでしょうか。

4. Gの法則からUGの法則(仮)ーMC²からMC³へ

ここまでで我々が直近20年間成長を継続してきた要因として事前に成長戦略があり、それに則って実行してきたというよりは、「G=MC²」というクラシコムの成長法則に則った真摯な仕事の積み重ねが結果的に成長につながったことを説明してきました。

そしておそらくこの延長線上で顧客接点となるチャネルと提供価値のカテゴリを積み上げ続けることによって、今後も長期にわたって堅実な成長を重ねていけるのではないかと期待しても良い気がしています。

でもそれはチャネルを増やすことや提供価値のカテゴリを増やすことを目的とした活動ではなく、より広範な顧客と強い絆を結び深めること、絆を結んだ顧客のより広範な課題にお答えすることを目的とした結果として実現されなければならないでしょう。この部分における主従の転倒が起きないように経営者として適切なリーダーシップを発揮することを心がけたいと思います。

そしてこの文章の最後に、今後現在の線形の成長が、より非線形かつ余地がほぼ無制限な成長につながるような、まだ我々が確証を得ていないものの、有力な法則の仮説として意識しているものについても触れたいと思います。

それを仮にGの法則に対してUG(Unlimited Growth)の法則と仮称してみます。

本件については社内での研究や調査、および小粒なテストは継続的に行われていますが、いまだしっかりとした計画や見通しのないものになります。その点はあらかじめご了承ください。

4.1. UG=MC³

これまで培ってきたMC²の実践を、マルチカントリー(Multi Country)で実現するという意味で、UG=MC³という法則の仮説を持っています。

ただでさえ難易度の高いシングルブランド(SB)での展開を複数国市場に跨って行うことになるので、容易でないことは確かですが、AIの発達による言語の壁やオペレーション自動化の範囲や質の向上を考えると、いわゆる越境ECを中心とした展開は一定実現可能性があると考えています。

4.2. UG2=MB(MC²)

そしてもう一つの考えられるUGの法則の仮説はこれまでMC²の実践をマルチブランド(MB)で展開するという意味でUG2=MB(MC²)という法則があり得るのではと考えています。

実際にこれを実現するためにはM&Aを軸において、高度なPMIのケイパビリティを磨いてる必要があり、23年8月に買収したfoufouのPMIの試行錯誤や手応えの中から蓋然性や再現性の高いメソッドが確立できるかどうかがポイントになりそうです。

4.3. UG3=MB(MC³)

さらにUG1とUG2を掛け合わせて、マルチカントリー(Multi Country)とマルチブランド(Multi Brand)をパラレルに進行させるというフェーズも理論上はあり得ると考えています。

いずれにしてもこのような仮説のもとに研究し、実験し、うまくいったものを着実に実装し続けていった先に、また10年後現在の10倍の規模に成長しているという今からだと自分含めて誰もにわかには信じられないような結果が実現していたら面白いなと思います。

また10倍になることは目的でも、目標でもなく、全く今は想像もしなかった法則が見つかる、あるいは確証できるというようなことこそが、僕がクラシコムの経営の中で目指していきたいことになっています。

5. 終わりに

若干の厨二心と、ユーモアから物理法則の記述をパロディしたような表現をしたことで、ふざけているような印象になってしまったら恐縮なのですが、お伝えしたかったことはクラシコムの成長は振り返れば合理的な構造と必然性があり、でもそれは戦略的に構想されて作り上げられたものというよりは、日々の真摯な取り組みを定期的に振り返ることで遡及的に見出された「法則」のようなものであるということについてでした。

そして「法則」であるからには一定の蓋然性や再現性を期待し得るものでもあり、周囲の方々からも、自分自身からも投げかけられる冒頭の問い、「クラシコムはなぜ成長するのか」「どこまで成長するのか」に対する間接的な回答になったら嬉しいなと思います。